2021年12月10日,国家林业和草原局网站发布了一则消息,称《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》(简称“三有名录”)即将在近期进行修订,希望社会公众广泛提出意见,征求意见截止日期为2021年12月25日。

这份征求意见稿新增了680种陆生野生动物,同时移除了一部分在今年年初升级为国家重点保护野生动物和转为水生动物进行保护的物种,并修正了老版本名录中的科学性和常识性错误。

但公众和媒体的注意力,却被一个细节吸引——征求意见稿将野猪(Sus scrofa)移出了名录。此外,征求意见稿以可疑的理由排除高原鼢鼠和大、小嘴乌鸦,也引起了一部分保护工作者和公众对它所采用的收录原则的质疑。

但未被充分讨论的是,“三有名录”在中国的野生动物保护法律体系中扮演着什么角色,它是否有利于保护生态系统和生物多样性。

三有名录,“利用思维”的阑尾

征求意见稿排除野猪被一些媒体视为“彻底放开狩猎野猪”的信号。早在今年5月,国家林草局就宣称已在国内14个省份开展野猪致害综合试点防控工作,允许部分地区野猪猎捕。“野猪泛滥成灾”一时间成为社会热议的话题。

但对野猪的排除受到了多角度的质疑,有人指出这势必导致对野猪的肆意捕杀,但中国并不具备放开狩猎的条件,放宽枪支监管可能威胁公共安全;还有观点强调,目前中国野猪种群数量缺乏科学研究,狩猎野猪在捕杀数量的监管上成本较高、基层很难实现精确化管控,容易导致过量捕杀,以及误伤其他野生动物;还有声音质疑,此举可能会对公众正在形成的野生动物保护观念构成挑战……

征求意见稿提出了三条“名录调整基本原则”。一是“坚持生态优先”,二是“维护科研需要”,三是“有利于社会发展”。征求意见稿以“坚持生态优先”为由,将高原鼢鼠(Eospalax fontanierii)评判为“可能损害自然生态系统”的物种而不予列入,而忽略了其在营养级联内为顶级捕食者提供食物的生态作用。它还以第三条“有利于社会发展”为由,不列入大、小嘴乌鸦,认为它们“生态、科学价值尚无须纳入保护范围,且公众意愿普遍难以接受”。而有研究表明,小嘴乌鸦是城市重金属污染的重要指示器,研究它将有利于监测城市环境的污染情况变化。此外,中国古代神话中以“金乌”代表太阳,而所谓对乌鸦“难以接受”却恰恰是因为迷信。

在这些“调整原则”的失当之外,是“三有名录”本身在中国野生动物保护的法制体系中的尴尬地位。

中国的《野生动物保护法》最早于1988年颁布,1989年实施。它是新中国第一部针对野生动物的专门法律。到目前为止,中国的野生动物保护法律体系,就是以《野生动物保护法》为核心,《陆生野生动物保护实施条例》、《水生野生动物保护实施条例》、《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》、《国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证管理办法》等法规条例为补充的保护和管理体系。

尽管“三有名录”的正式发布要等到2000年,但这一概念最早出现在1988年版《野生动物保护法》的第九条。这一条的表述是,“国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录及其调整,由国务院野生动物行政主管部门制定并公布。”在2016年第三次修订的《野生动物保护法》中,“有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录”(“三有名录”)变更为“有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录”,其公布程序也调整为“由国务院野生动物保护主管部门组织科学评估后制定、调整并公布”。

从重视“经济价值”到重视“生态价值”,反映了中国野生动物保护方向上的一大转变。这标志着在顶层设计上,中国的野生动物管理正从过去的“利用优先”,转向如今的“保护优先”。 然而,法律修改之后, “三有名录”的内容却历经21年无任何变化,可见即使调整过名称, “三有名录”的本质,依然是从前中国对野生动物的资源属性的强调,是这一点在法律上的一种遗存。

法律滞后于社会观念进步

由于野生动物被视为同时具有资源和生态属性,因此在上世纪80年代最初制定《野生动物保护法》时,法条中写入了若干诸如“国家鼓励驯养繁殖野生动物”等强调野生动物资源属性,鼓励养殖和利用的内容。

但是冲突也很快显露出来。一方面,从外部因素上看,世界范围内野生动物生存状况不容乐观。另一方面,对野生动物的“利用”已经在中国社会引发诸多争议。譬如2003年“非典”时,食用野生动物与人畜共患病之间的联系给国人敲响了警钟。在动物养殖上,如扬子鳄(Alligator sinensis)和黄缘闭壳龟(Cuora flavomarginata)等物种被大量人工繁殖,但在野外却极度濒危,人工养殖对野外种群的补充作用几乎为零。新冠疫情的到来,重新引燃了对食用“野味”和人畜共患病之间联系的担忧,全国人大常委会“禁食令”和国家林草局《关于规范禁食野生动物分类管理范围的通知》让包括中华竹鼠(Rhizomys sinensis)在内的曾经被大规模养殖的肉用动物,变成养殖户眼里“养不得、吃不得、放不得”的烫手山芋。

这些情况表明,在野生动物领域,中国强调资源属性的主观追求和保护生态的客观要求之间的张力越发明显,即使是资源也需要保护,变动的趋势无可阻挡。

从1988年至今,中国《野生动物保护法》共经历过4次修改(2004、2009、2016、2018),前两次修改都偏向于对刑事责任、奖惩制度等的修订和修正,2018年则是修改了部分相关部门的名称,以适配中国野生动物保护领域中的跨部门合作和监管,以及明确海关部门的检疫职能。

其中,2016年的修订是更改最彻底的一次,删除了此前的“鼓励利用”等内容,确立了保护优先的基本原则,增加了“维护生物多样性和生态平衡,推进生态文明建设”的立法目的,从原则、目的、管理措施及法律责任方面将中国的野生动物保护提升到了一个崭新的层面。

不过尽管如此,《野生动物保护法》依然存在不少漏洞,其核心就是:并非所有动物都能够受到法律保护。

《野生动物保护法》第二条写明: “本法规定保护的野生动物,是指珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物。”这意味着其余的野生动物得不到保护。但即便如此,针对非法猎捕、非法利用法律规定应当保护的“三有动物”,中国现有的野生动物管理的法规均无法提供足够的处罚依据,这也导致不当利用野生动物对生物多样性的巨大威胁,以及大规模疫病传播的风险都未受到足够重视。 此外,在养殖领域,《国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证管理办法》和《动物检疫管理办法》对以商业目的开展的人工繁育规制不足,也使得商业利用成为人工繁育野生动物的最重要动因。

从保护一部分动物,到保护生态系统

生物多样性包括三个层次——遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。而从生态学角度而言,生态系统的各个组成部分都具有特定的生态价值和生态功能,它们的每一个的作用都无可替代。换句话说,每一种动物都具有生态、科学和社会价值。

2012年,党的十八大提出生态文明建设战略。2017年,党的十九大报告进一步强调“要加大生态系统保护力度”。毋庸置疑,在重点保护珍稀动物的《野生动物保护法》的基础上,如何保护生态系统将会是中国在环境、自然、野生动物领域中的下一个重要议题。

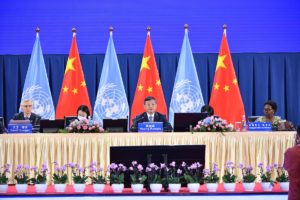

2021年10月13日,联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会在中国昆明召开,第一阶段会议通过的《昆明宣言》中提到:“加快并加强制定、更新国家生物多样性保护战略与行动计划,确保‘2020年后全球生物多样性框架’在国家层面的有效实施。”

中国在国内保护物种和生态系统多样性上的坚定态度,或许能够成为扭转全球范围内野生动物种群下降趋势的积极信号。

从“利用”到“保护”,中国在动物管理上的变化有目共睹。至少在2002年,就有学者讨论“生物多样性保护和可持续发展法律体系的构建”,并明确提出了在中国宪法中加入“保护生物多样性资源,加强生境建设,维护生态安全”的建议。

不过在未来,彻底摆脱旧有的、依据动物利用价值来评估保护价值的评价体系显然是大趋势。现存的“三有名录”基本沿袭了以前的利用思维,无论是从评判原则、保护范围、保护目的和可操作性上,都不再适合于今后聚焦生物多样性的生态保护方向。 因此,以保护生态系统为核心,有必要取消“三有名录”,仅将野生动物分成亟待保护(濒危)和一般保护两种,同时强调栖息地的重要性。另外,在动物利用方面,对其利用形式和利用目的进行严格限制。对人工繁育陆生野生动物,明确划分商业与非商业目的,进行区别管理,明确从野外捕获的所有野生动物一律不许进入市场。强调生态系统,才能从源头控制重大公共卫生风险。